2006年03月10日

ランディングネットの作成方法

日本の渓や山、自然、そしてそこにすむ日本固有のイワナやヤマメ。

そんな可憐な日本のマスに見合った繊細なランディングネットが欲しい。

そんな可憐な日本のマスに見合った繊細なランディングネットが欲しい。

各ステップに従って、皆さんの思いを込めた

美しいランディングネットを完成させて下さい。

美しいランディングネットを完成させて下さい。

★ランディングネット作成に必要な道具★

12×2×900m/mのヒノキ材。3枚合わせ。(M)

10~15m/mの厚みの各種木材でグリップの形状の大きさを満たす物。

(説明はカーブフレーム用にカットした材。12-13mm)

(説明はカーブフレーム用にカットした材。12-13mm)

グリップ用型紙

グリップの形に木材をカットする型紙。

コピーして木材に張り付けて使用。

(もちろん直接型を木材に書いてもかまいません)。

コピーして木材に張り付けて使用。

(もちろん直接型を木材に書いてもかまいません)。

グリップエンド取付け用。

フレーム外周にミゾを切るための特殊なカンナ。

弊社オリジナル製です。

フレーム幅に合わせて使用します。

ここでは12mm幅のもの。

弊社オリジナル製です。

フレーム幅に合わせて使用します。

ここでは12mm幅のもの。

当て木用木材1

平面用、凸面用、凹面共用。

フレームサイド等の平面、曲面部分のペーパーがけに使用。

フレームサイド等の平面、曲面部分のペーパーがけに使用。

当て木用木材2

フレーム、グリップの接着時に使用。

フレーム幅と同じ物。

ヒノキ材2枚。

フレーム幅と同じ物。

ヒノキ材2枚。

サンドペーパー

フレームサイド等の平面、曲面部分のペーパーがけに使用。

(#150、#240、#400)

(#150、#240、#400)

基剤と硬化剤の混合タイプ。

12時間硬化のもの。

(なるべく硬化時間の長いものを使用してください。)

12時間硬化のもの。

(なるべく硬化時間の長いものを使用してください。)

塗装用一液性ウレタン、テレピン液(薄め液)、ハケ。

塗料にはそれぞれ特性があります。

市販の塗料についてのご質問は製造メーカーへお問い合わせ下さい

塗料にはそれぞれ特性があります。

市販の塗料についてのご質問は製造メーカーへお問い合わせ下さい

塗装仕上げ用コンパウンド。

(細目、中目があります)

お好みに応じて仕上げにコンパウンドを使用します。

(細目、中目があります)

お好みに応じて仕上げにコンパウンドを使用します。

水ペーパー

ウレタン塗料の研磨に使用。

(#400,#600,#800)

(#400,#600,#800)

タコ糸

フレーム、グリップの型決め、接着時に使用。

千枚通し

フレームの穴の塗料を取り、大きさを調整する時に使用。

ネットの素材。

水切れが良く、乾いた時に固くならない性質を持っています。

水切れが良く、乾いた時に固くならない性質を持っています。

ネットを編む時に使用。

適度な長さのクレモナ糸を巻いて編む道具。竹製。

適度な長さのクレモナ糸を巻いて編む道具。竹製。

ネットを編む時に使用。

アミ目の大きさを固定する道具。

通常、数種類の大きさが必要。竹製。

アミ目の大きさを固定する道具。

通常、数種類の大きさが必要。竹製。

フレームにネットを取付ける時に使用。

弊社オリジナル製です。

もちろんクレモナ糸などを使用して取り付けることもできます。

弊社オリジナル製です。

もちろんクレモナ糸などを使用して取り付けることもできます。

この他に必要な物

ハサミ、ウエス、ネーム入れペン、電動ドリルもしくはキリ、

電動糸ノコもしくは引き回しノコ、クギ、トンカチ、4B鉛筆、筆記用具

電動糸ノコもしくは引き回しノコ、クギ、トンカチ、4B鉛筆、筆記用具

★作業手順★

(Ayaネット・カーブフレーム・Mサイズの場合で説明しています。)

1.フレーム材の準備及びグリップ材のカット

(1)フレーム材の準備

・フレーム材として使用する2m/m厚のヒノキ材を5枚、

水もしくはぬるま湯に約1日浸しておきます。

★ヒノキ材は均等に水に浸すように注意して下さい。

水もしくはぬるま湯に約1日浸しておきます。

★ヒノキ材は均等に水に浸すように注意して下さい。

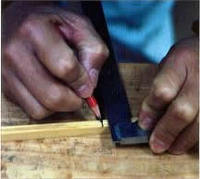

(2)グリップ材のカット

・グリップ材にコピーをした型紙をのりで貼ります。

下図のようにYの部分を除き電動糸ノコなどを使用してカットします。

のこぎりでカットする場合は、刃の細い引き回し用のノコや糸ノコで

ないとアールの部分のカットがうまくいきません。(図A)

・弊社では有料でグリップのハーフカットを承っています。

(12-13mm \1,050 /15-16mm \1,260)

下図のようにYの部分を除き電動糸ノコなどを使用してカットします。

のこぎりでカットする場合は、刃の細い引き回し用のノコや糸ノコで

ないとアールの部分のカットがうまくいきません。(図A)

・弊社では有料でグリップのハーフカットを承っています。

(12-13mm \1,050 /15-16mm \1,260)

★ご自分で型をデザインする場合の注意事項★

・型紙のグリップの長さは、仕上がり予定寸法よりも

30m/m~50m/mぐらい余分に作成します。

30m/m~50m/mぐらい余分に作成します。

・サークルフレームのように左右対象のネットの場合は、

グリップの型がキチンと左右対象にできていないと完成時に

フレームがゆがむ原因となります。

グリップの型がキチンと左右対象にできていないと完成時に

フレームがゆがむ原因となります。

★ホームセンター等では電動糸ノコなどの電動工具を

時間で借りられます。

また、グリップの型紙を持参すれば有料でカットしてくれる

サービスをしている場合もあります。

初めから電動工具を揃えてしまうより、このような施設を

利用することもよいのではないでしょうか。

時間で借りられます。

また、グリップの型紙を持参すれば有料でカットしてくれる

サービスをしている場合もあります。

初めから電動工具を揃えてしまうより、このような施設を

利用することもよいのではないでしょうか。

・カットした面がデコボコしてしまった場合は、

サンドペーパーで修正します。(図B)

サンドペーパーで修正します。(図B)

★連続する曲線などをサンドペーパーなどで修正するのは

大変ですし、なかなかうまく修正できないものです。

カットに慎重に時間をかけて、とにかくキチンとカットすることが一番です。

大変ですし、なかなかうまく修正できないものです。

カットに慎重に時間をかけて、とにかくキチンとカットすることが一番です。

2.フレームの型決め

(1)用意しておいた2m/m厚のヒノキ材のうち3枚はフレーム材として使用し、

2枚はフレームの外側と内側の当て木として使用します。

写真1のように外側の当て木を含めて4枚を揃え、フレームの部分としての

必要な長さをマーキングします。

2枚はフレームの外側と内側の当て木として使用します。

写真1のように外側の当て木を含めて4枚を揃え、フレームの部分としての

必要な長さをマーキングします。

★フレームの型を決めながらご自分の好きな大きさに調整する場合は、

このマーキングは必要ありません。

ただし、フレーム材の幅とフレーム内径の大きさは強度に影響してきますので、

通常は内径の大きさに比例してフレーム材の幅を広くします。

このマーキングは必要ありません。

ただし、フレーム材の幅とフレーム内径の大きさは強度に影響してきますので、

通常は内径の大きさに比例してフレーム材の幅を広くします。

(2)グリップ材にも必要な長さをマーキングします。

仕上がり寸法の目安は次の表の通りです。

次に、グリップ材のストレート部分のマーキングにフレーム材の

マーキングを合わせて、クギで固定します。(写真2)

仕上がり寸法の目安は次の表の通りです。

次に、グリップ材のストレート部分のマーキングにフレーム材の

マーキングを合わせて、クギで固定します。(写真2)

★クギで固定するのはフレームおよびグリップを接着する時に、

ズレなく簡単に接着するためです。

慣れてその必要がなければ、あえて行うことはありません

ズレなく簡単に接着するためです。

慣れてその必要がなければ、あえて行うことはありません

AYAネットの場合

フレーム全長

870mm

870mm

内径タテ

240mm

240mm

グリップ材タテ

175mm

175mm

グリップ仕上がり

155mm

155mm

写真1

写真2

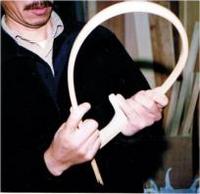

(3)写真3~6のようにフレーム材を曲げます。

フレーム材の内側のマーキングとグリップのマーキングを合わせて下さい。

そして、グリップ部分をタコ糸で縛りグリップ部分の型を決めます。

そして、グリップ部分をタコ糸で縛りグリップ部分の型を決めます。

★グリップのR部分はフレーム材にストレスが一番かかります。

一度に曲げようとはせずに、フレーム材を少しづつR部分に

なじませるようにしながら曲げて下さい。

また、R部分のグリップとフレームのスキマに注意します

一度に曲げようとはせずに、フレーム材を少しづつR部分に

なじませるようにしながら曲げて下さい。

また、R部分のグリップとフレームのスキマに注意します

写真3

写真4

写真5

写真6

(4)もう一枚のヒノキ材をフレームの内側の長さに合わせてカットします。

そして、写真7~8のようにフレーム内側の当て木とし、タコ糸で縛ります。

そして、写真7~8のようにフレーム内側の当て木とし、タコ糸で縛ります。

写真7

写真8

3.フレームの乾燥と接着

(1)型決めしたフレームを自然乾燥させます。

室内で1~2日が目安です。

室内で1~2日が目安です。

★タイガーメープルなど硬い材の場合は、乾燥にも時間がかかります。

乾燥が不完全ですとハガレの原因になりますので、

材に合わせて乾燥時間を延ばして下さい。

タイガーメープルで3-5日です。

乾燥が不完全ですとハガレの原因になりますので、

材に合わせて乾燥時間を延ばして下さい。

タイガーメープルで3-5日です。

(2)タコ糸をほどき、クギで固定してある部分を支点にしてグリップを回し、

接着剤を塗布しやすくします。

接着面にムラなく接着剤を塗布します。(写真9)

接着剤を塗布しやすくします。

接着面にムラなく接着剤を塗布します。(写真9)

写真9

(3)接着面に均一に力がかかるように気を付けながら、

再びタコ糸でバインディングします。

グリップのR部分やフレームに隙間のできないように十分注意して下さい。

また、フレームの3枚が互い違いにズレないように修正して下さい。

再びタコ糸でバインディングします。

グリップのR部分やフレームに隙間のできないように十分注意して下さい。

また、フレームの3枚が互い違いにズレないように修正して下さい。

(4)フレームのアールを手で力を加えながら好みの形に調整します。

★円形のナベやバケツなどを嵌めて型として利用するのもいいでしょう。

特殊な形にするためには内側に嵌める型をつくる必要があります。

★円形のナベやバケツなどを嵌めて型として利用するのもいいでしょう。

特殊な形にするためには内側に嵌める型をつくる必要があります。

4.フレームの荒仕上げ

(1)グリップエンド及びY部分のカット。

・電動糸ノコや引き回しノコなどでグリップエンドをお好みの形に、

また、グリップのY部分をカットします。

また、グリップのY部分をカットします。

(2)フレームのミゾ切り。

・ネットを取付けるためのミゾをミゾ切りカンナで作ります。

ミゾの深さの目安は1.5~1.8m/m。

ミゾ切りカンナの場合は、刃先を調整してありますので、

出来上がりは1.7-1.8mmになるようになっています。

ミゾの深さの目安は1.5~1.8m/m。

ミゾ切りカンナの場合は、刃先を調整してありますので、

出来上がりは1.7-1.8mmになるようになっています。

★マーキングには4Bの鉛筆など木材に染み込まず

キズをつけないものを使用します。

キズをつけないものを使用します。

★ミゾの深さは、1.ネットを取付ける枠糸がミゾから

外にはみ出さないこと

(使用している間に擦れて切れる原因になります。)外にはみ出さないこと

2.塗料によってミゾが埋まり、浅くなってしまうことも考慮します。

(3)穴開け(ネットの取付け目数は35目)。

・電動ドリル等を利用してフレームにネットの取付け用の穴と

グリップエンドにヒートンの取付け用の穴を開けます。

フレームに等間隔になるようにネットの目数をマーキングします。

フレームの穴の目安は1.2m/m、ヒートンは6m/m。

ネットと枠糸との結び目を隠すためにフレーム最後の穴

だけは1.5m/mにします。

グリップエンドにヒートンの取付け用の穴を開けます。

フレームに等間隔になるようにネットの目数をマーキングします。

フレームの穴の目安は1.2m/m、ヒートンは6m/m。

ネットと枠糸との結び目を隠すためにフレーム最後の穴

だけは1.5m/mにします。

・穴が斜めになってしまわないように注意します。

★ネット取付け用の穴の大きさは大きいほどネットの取付け作業が

簡単になりますが、フレームの強度に影響します。

また、取付けるネットの糸の太さとの兼ね合いで、枠糸でフレーム外側に

引っ張られるので穴からネットの糸が出てしまうことも考慮する必要があります。

簡単になりますが、フレームの強度に影響します。

また、取付けるネットの糸の太さとの兼ね合いで、枠糸でフレーム外側に

引っ張られるので穴からネットの糸が出てしまうことも考慮する必要があります。

(4)ペーパー掛け

・サンドペーパーを当て木に巻きつけて全体をペーパー掛けします。

ネット取付け用の穴のバリは千枚通しを使って取ります。

フレーム、グリップのアールを自分の好みの形に仕上げます。

ネット取付け用の穴のバリは千枚通しを使って取ります。

フレーム、グリップのアールを自分の好みの形に仕上げます。

・通常は目の荒いヤスリ→ 中 → 細という順で繰り返し行います。

大まかな整形には木工用カナヤスリを使用するのも良いでしょう。

大まかな整形には木工用カナヤスリを使用するのも良いでしょう。

・特に、フレームの合わせ面やグリップとの接着面に段差が

残らないように注意してペーパー掛けして下さい。

また、フレームのミゾもサンドペーパーを二つ折りにしてペーパーを掛けます。

残らないように注意してペーパー掛けして下さい。

また、フレームのミゾもサンドペーパーを二つ折りにしてペーパーを掛けます。

★あまりカドが鋭角な状態に仕上げますと、特に皮膜を厚く仕上げる場合、

その部分の塗装のノリが悪くなります。

その部分の塗装のノリが悪くなります。

(5)ヒートンの接着

・接着剤を塗り漏らしがないように注意して接着します。

ヒートンにも十分接着剤を塗るようにして下さい。

ヒートンにも十分接着剤を塗るようにして下さい。

5.塗装

(1)重ね塗り

・一液性ウレタンもしくはお好みの塗料で塗装します。

重ね塗りの回数は好みによって4~7回行います。

重ね塗りの回数は好みによって4~7回行います。

・ネームを入れる場合は、1~2回重ね塗りをした段階でネーム部分を

水ペーパーで少し研磨して、ネームを入れます。

水ペーパーで少し研磨して、ネームを入れます。

・重ね塗りはフレームに十分な被膜を作るために行います。

★ネーム入れには水溶性のドローイングインクを使用します。

油性ですとその上に塗り重ねると、塗料の溶剤でインクが溶けだしてしまいます。

AYAネットでは「フィルム製図液墨」を使用しています。

また、ネームを木に直接書くと木ににじんで染み込んでしまい、修正が大変になります。

油性ですとその上に塗り重ねると、塗料の溶剤でインクが溶けだしてしまいます。

AYAネットでは「フィルム製図液墨」を使用しています。

また、ネームを木に直接書くと木ににじんで染み込んでしまい、修正が大変になります。

(2)研磨

・当て木に水ペーパーを巻きつけて研磨します。

被膜の凹凸や塗料のタレなどを修正します。

被膜の凹凸や塗料のタレなどを修正します。

・一液性ウレタンは比較的、硬化に時間がかかるため、

あまり力を入れ過ぎると被膜を全て剥がしてしまう事があります。

慎重に、研磨したらウエスでふき取って研磨部分を確認する、

を繰り返しながら行って下さい。

あまり力を入れ過ぎると被膜を全て剥がしてしまう事があります。

慎重に、研磨したらウエスでふき取って研磨部分を確認する、

を繰り返しながら行って下さい。

★塗装の仕上げの良し悪しは研磨にかかっています。

繰り返しますが、丁寧に、そして研磨してはウエスなどでふいて

研磨部分を確認しつつ行います。

繰り返しますが、丁寧に、そして研磨してはウエスなどでふいて

研磨部分を確認しつつ行います。

(3)仕上げ

6.コンパウンド

・フレームの仕上げに、お好みによってコンパウンドで磨きます。

コンパウンドをウエスなどに着けてフレームを磨いていきます。

中目のコンパウンドを使用するとマット調のツヤの少ない仕上げになります。

細目を使用するとツヤのある仕上がりになります。

コンパウンドをウエスなどに着けてフレームを磨いていきます。

中目のコンパウンドを使用するとマット調のツヤの少ない仕上げになります。

細目を使用するとツヤのある仕上がりになります。

★5-③のままコンパウンドで磨かなくても仕上げとしては十分です。

ですから、コンパウンド仕上げは行わなくてもいいかもしれません。

コンパウンドの特徴は、磨くことにより細かい表面のゴミを取り除けること、

塗料の光沢とは違った光沢の仕上げにできること、です。

ですから、コンパウンド仕上げは行わなくてもいいかもしれません。

コンパウンドの特徴は、磨くことにより細かい表面のゴミを取り除けること、

塗料の光沢とは違った光沢の仕上げにできること、です。

ランディングネットのフレームの製作はフレームのミゾを作る部分を除けば、

特殊な道具を必要としません。

そして、一番楽しいのは、自分だけのオリジナルな形のフレームを

作り出せるところではないでしょうか。

ぜひ皆さんもご自分のオリジナル・フレームを作り出して、

素敵な記念写真を作り上げてください。

特殊な道具を必要としません。

そして、一番楽しいのは、自分だけのオリジナルな形のフレームを

作り出せるところではないでしょうか。

ぜひ皆さんもご自分のオリジナル・フレームを作り出して、

素敵な記念写真を作り上げてください。